中小企業のデジタル活用では、商品サービスの認知不足が課題に上がりがちです。しかし、現状分析をしてみると、さらに本質的なボトルネックに気づくケースはよくあります。今回は、事業の真の課題を可視化し、問い合わせのボトルネックを改善した事例をご紹介します。

執筆:中島 布美子(上級ウェブ解析士/チーフSNSマネージャー)

編集:ふじね まゆこ(ウェブ解析士)

顧客が「上司へ稟議を通しやすい仕組み」で、お問い合わせ数が前年比2倍に

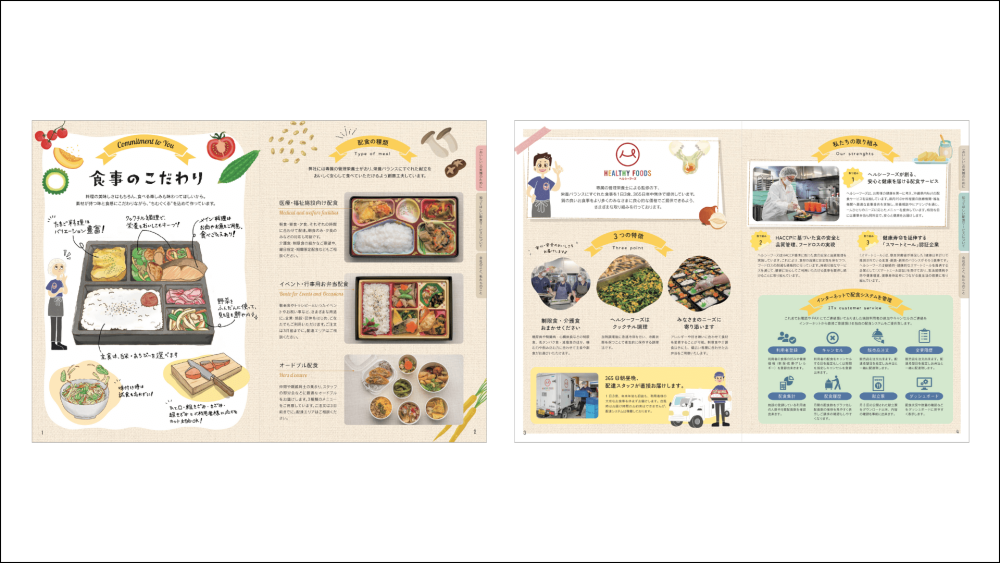

沖縄県で老人ホームや高齢者施設向けにお弁当配達サービスを提供している、NTカンパニーさま。

2023年にサイトリニューアルをお手伝いしたあと、社長さまと「次の一手」を模索する状況が続いていました。

広告を使うべきか?

キャンペーンで活用できないか?

あるいは新たにSNSをスタートするべきか?

そんなテーマで打ち合わせを重ねるうち、私たちはあらためて“現状を整理する”必要を感じたのです。

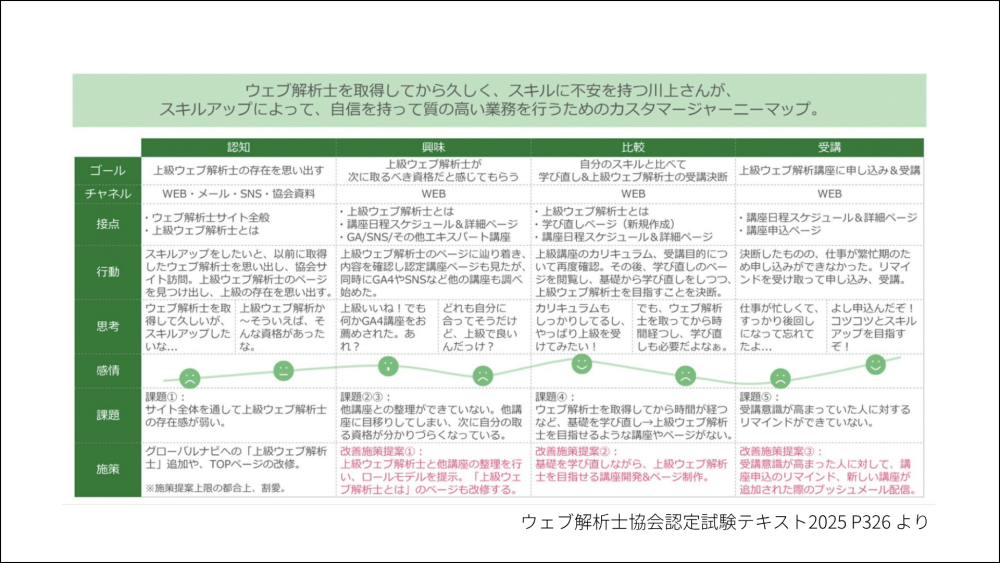

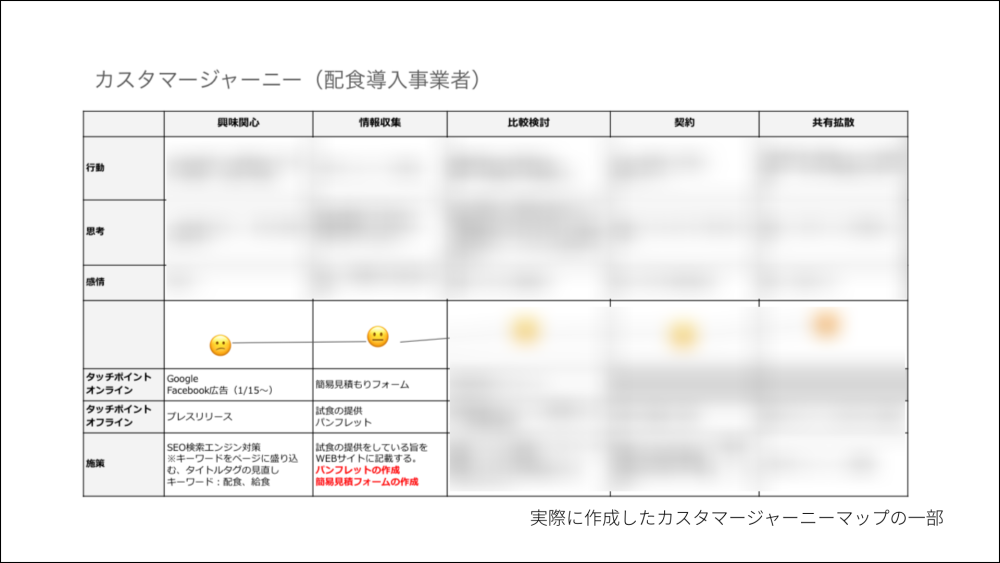

そこで、社長にペルソナ設定とカスタマージャーニーを使った情報整理をおすすめし、一緒に取り組みました。

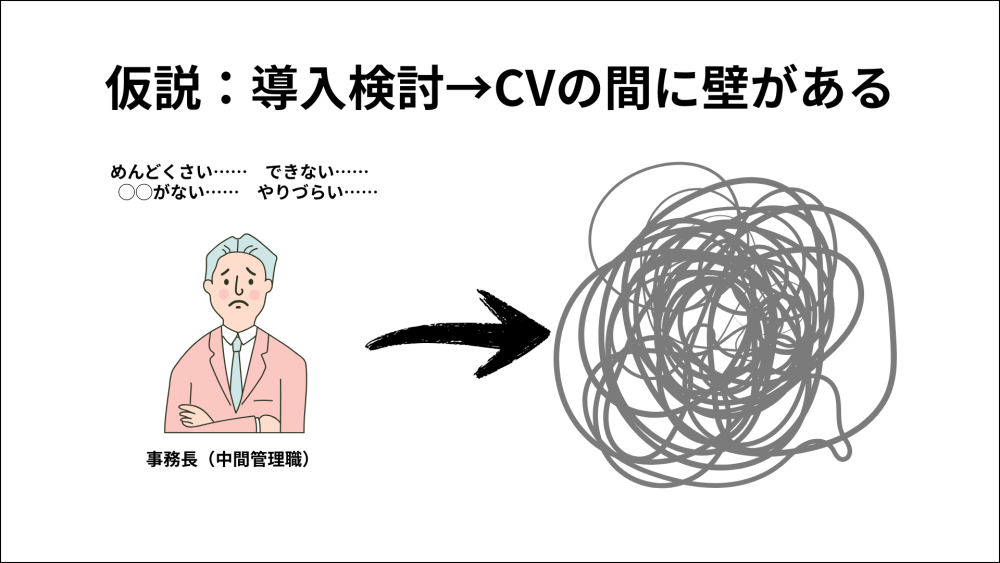

分析を進めるうちに見えてきたのは、少し異なる視点でした。

集客そのものよりも、「導入を検討してから決定に至るまで」のプロセスに壁があるのではないか?

そんな仮説が浮かび上がったのです。

ペルソナを施設の事務長に設定し、整理を進めたところ、上司に稟議を上げる際に必要な資料をそろえる負担が大きく、それが意思決定を慎重にさせている可能性に気づきました。

そこで私たちは、ユーザーの行動をもう一段深く理解するために、ペルソナの行動・感情・情報取得経路を時系列で整理しました。

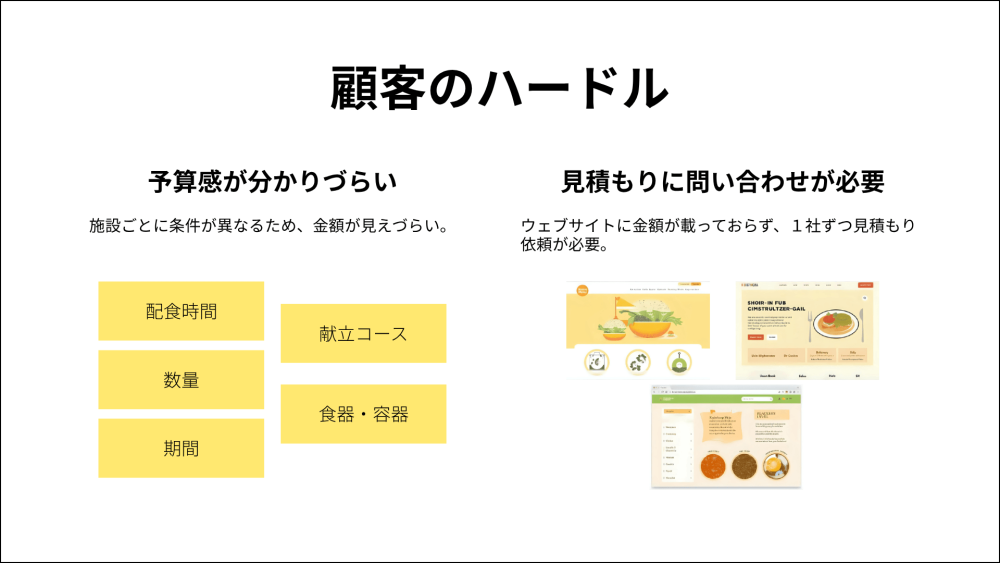

分析を進めるうちに、社長から「現在のウェブサイトを見ても、費用の全体像が明確にわからない」という意見が上がり、価格に関する疑問が解消されないままでは、上司への稟議や提案、あるいは自分自身の判断に踏み切れないのでは? という仮説が導き出されたのです。

早速、分析をもとに見積もりと稟議に必要な書類(見積書、サービス詳細がわかる資料)をワンストップで入手できる仕組みを構築。

施設規模と配食数を入力するだけで、価格がわかり、必要であればPDFをダウンロードできるほか、事業パンフレットのダウンロードボタンも見やすい位置に配置しました。

施設担当者の負担を軽減し、「上司に提案しやすいサイト」へ進化させるのが狙いです。

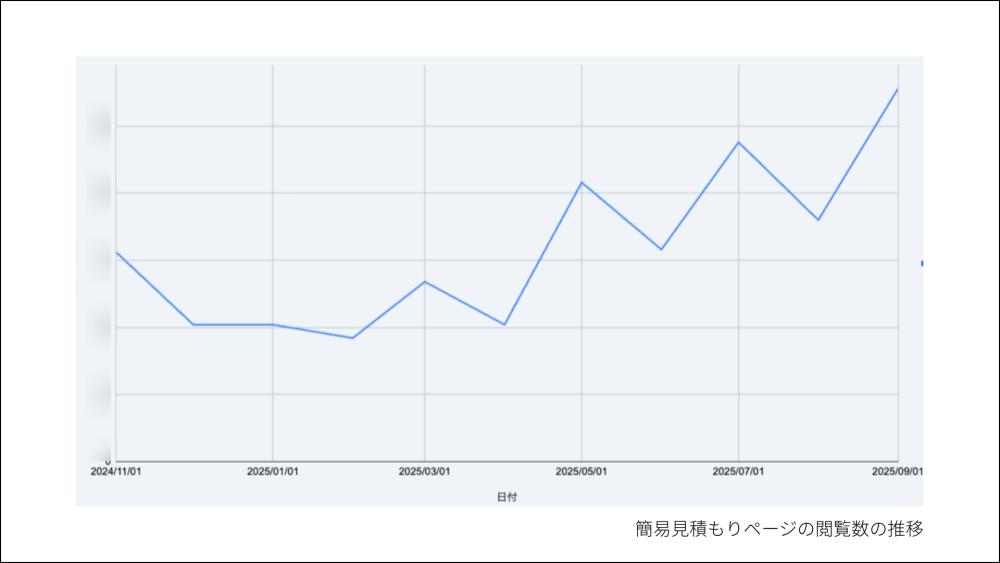

結果、簡易見積もりページの閲覧数は施策実施から2.5倍に増え、契約確度の高い顧客層からの問い合わせが前年比2倍に増加。さらに精度の高いリードが獲得できるようになりました。

次の一手が見えないときは「顧客理解」に立ち戻る

「広告を使うべきか? 」

「キャンペーンで活用できないか? 」

「新たにSNSをスタートするべきか? 」

考えうる施策のうち、何を優先すべきかわからないときは「顧客理解」に立ち戻ると有効です。

「ペルソナ」と「カスタマージャーニーマップ」を使って、商品サービスを利用する想定顧客の情報をもとに、行動・体験を旅に見立て、時間軸で整理するのをおすすめします。

顧客体験を一連の流れで見ると、ウェブサイトや広告以外の課題まで視野が広がることが多くあります。

「今、取り組むべき優先課題に気づいた! 」なんてことも多いので、おすすめしたいフレームワークのひとつです。

中小企業の場合、社長とマンツーマンでカスタマージャーニーマップを作成するケースが多いです。テキストで記載された事例どおりにはなりません。

後述するポイントを踏まえて、事業の成果につながる分析をしましょう!

「なんとなく」から脱却!カスタマージャーニーマップのポイント

【ポイント1】ペルソナ作成は「行動」から考える

クライアントとペルソナを作成する際、年齢や性別から埋めるような作り方では意味がありません。

実際のお客さまに共通する特徴や行動パターンから考えるべきです。

中小企業の場合、十分なデータが得られない場合も多くあります。お客さまの言葉や、行動の背景を丁寧に拾いましょう。

「なぜ来店してくれたのか」「どんなときに喜んでくれたか」を質問し、掘り下げると、実態に近いペルソナを作りやすくなります。

【ポイント2】カスタマージャーニーマップを「穴埋め問題」にしない

カスタマージャーニーマップは、「お客さまの本音」や「事業の本質」に気づくことが、このプロセスのゴールです。

ネット上のテンプレートへ穴埋め問題のように作成してしまっては意味がありません。

クライアントのビジネスと、解決したい目的に合わせて、縦軸・横軸の項目を柔軟に変更しましょう。

【ポイント3】広い視野と経験が、顧客像の解像度を上げる

カスタマージャーニーマップによる顧客分析は、ファシリテーターの経験が結果を左右します。

ビジネスモデルを俯瞰しながら、顧客行動の可能性を引き出すには、多様な経験と視点を持つことが欠かせません。

項目ごとにペルソナ像と突き合わせながら、「このようなことはありませんか?」、「こういう場面は想像できますか?」といった問いかけから、クライアントの顧客行動を整理します。

問いの切り口を増やし、クライアントの顧客分析を成功させるためには、多様な経験と視点を普段から欠かさず持ち続ける姿勢が大切です。

現場に足を運び、人と直接対話し、ときには旅をして知らない地域や価値観に触れる。

自分の業界とはまったく異なる分野の人たちがどう課題を捉え、どう乗り越えているのかを知る。こうした経験の積み重ねこそが、“引き出しの多さ”につながります。

引き出しが多い人は、目の前の言葉だけを聞くのではなく、その背景にある状況・感情・事情まで読み取れると思います。

例えば、

- なぜその質問をしたのか?

- その言葉の裏にあるのは「不安」なのか「期待」なのか?

- 他業種ならどう解決するだろう?

といった「もう一歩先」を想像しながら対話できるようになります。

実際、和菓子店・福祉施設・沖縄料理店・観光業……、私がこれまで携わったどの支援現場でも、課題そのものよりも「背景にある事情」の共有から信頼関係が生まれ、解決策の精度が高まっていきました。

机上の知識だけでは届かない“現場の空気感”、“人の温度”、“小さな葛藤”に触れた経験は、ペルソナづくりやカスタマージャーニーの解像度を一段と高くできます。

「こういう見方もあります」「こんな場面を想像できますか?」と、新しい視点を差し出せるのは、経験を通して培われた“引き出し”があるからこそだと考えます。

「こんなことが考えられませんか?」と問いかけられる能力を、意識的に伸ばしていきましょう。

まとめ:フレームワークの基本を押さえて、知識・経験をもとに多面的な支援を。

数字だけでは見えない課題も、顧客理解を深めることで本質が浮かび上がります。ペルソナやカスタマージャーニーは、単なる分析ツールではなく、クライアントの気づきを導く対話の手段。現場に寄り添い、仮説を持って臨み、ともに考える姿勢を大切にしてください。

そして、人生経験や失敗の積み重ねこそが、企業支援の現場で生きてきます。

喜びも悔しさも含めた経験が、相手の言葉の背景を理解し、寄り添う力になります。あなたの歩んできた道のりすべてが、クライアントの未来を照らす原動力です。