執筆:徳留 康矩(上級ウェブ解析士/初級SNSマネージャー)

編集:ふじね まゆこ(ウェブ解析士/上級SNSマネージャー)

こんにちは。上級ウェブ解析士の徳留 康矩(とくどめ やすのり)です。

この記事では、私が7年間にわたり支援を続ける音楽教室「LiveArt音楽教室」を事例に、小規模ビジネスのウェブサイトを「単なるウェブサイト」から「集客プラットフォーム」へと変化させた顛末を書いていきます。

「ウェブサイトのお問い合わせ数は多いのに、なかなか売上につながらない」

「ポータルサイトや紹介サイトに支払う手数料が経営を圧迫している」

この記事は、こうしたお悩みを抱える事業者さまや事業者さまを支援しているウェブ解析士の方々に向けて書いてみました。

この記事では、PV数のような指標ではなく、事業の売上に貢献した行動記録を解説します。

また、クライアントとの何気ない対話から本質的な課題やターゲット像を掘り起こしたコミュニケーション、依頼者自身の行動、ウェブ解析士として行ったことを記載しています。

皆さまの課題解決のヒントとなれば幸いです。

ミニマムスタートで反応を見る。当時は見えなかったターゲットニーズ

支援の始まりは「名刺代わり」のウェブサイト

現在「LiveArt音楽教室」を運営する松岡さんは、プロのサポートミュージシャンです。サポートミュージシャンとは音楽番組やレコーディング、イベント会場などで演奏依頼を受けて楽器演奏を担当するミュージシャンを指します。ドラマーとして数々の現場を担当してきました。

そんな彼が2019年の夏前に「音楽教室をはじめたいからウェブサイトを作りたい」と相談してくれたところから、この話は始まります。ちなみに彼は私の支援先であり、本音を話し合える友人でもあります。

- 山手線沿線を中心に都内11カ所で展開

- ボーカル、ギター、ドラムなど「バンド」における楽器を中心にコース展開

- 現役ミュージシャンが講師として指導

- 創業者自身もミュージシャン

- 定期的な発表会イベントで演奏者のモチベーション維持とコミュニケーションの場を提供

どのような事業も、大きな投資は勇気が必要です。特にウェブサイト制作は相場がわかりづらく、松岡さんも悩んでいました。

そこで、サイトの目的を以下のように定め、ミニマムな構成でウェブサイトを構築しました。

- 名刺代わりになるようなサイト

- Google検索エンジン対策(SEO)を講じて検索結果に表示されるサイト

エリアページの量産を避けて、ブログによるSEO効果を狙う戦略的理由

創業当時のLiveArt音楽教室は、都内11の音楽スタジオと連携していました。講師・生徒のアクセスしやすいスタジオで受講でき、ギターコースだけでも新宿、池袋など9拠点から選べる教室は、ほかにない強みといえます。仕事帰りや学校帰りに便利な立地です。

とはいえ、SEO重視で「池袋ギター教室」と「新宿ギター教室」のページを作っても、「レッスン場所」と「地名」以外で内容をページごとに差別化するのは困難です。教える内容や講師が同じであれば、Googleから「コピーコンテンツ」と見なされるリスクがあり、ページ制作費もかさみます。

そのため、各コースのサービスページは1つにまとめ、対応エリアを記載する形をとりました。

- 料金

- レッスン内容

- 対応エリア (池袋/新宿/高田馬場/etc…)

- 練習の成果を発表できる発表会イベントのサービス内容記載ページ

PVは増えても「無料体験レッスン」につながらなかった

エリアページの代わりにSEOの役割を期待したのがブログでした。

「<地名>で楽器が買える場所」といった情報記事や、楽器のHow to、有名曲の演奏ポイントなどのコンテンツを投下した結果、ブログのPV数は順調に上昇しました。

しかし、キーイベントに設定していた「無料体験レッスンの申し込み」には結びつかなかったのです。

ウェブ解析士となった今ならわかりますが、レッスンを受けたい「未来の生徒さん」と、すでに演奏をしていて調べ物をしたい「プレイヤー」のニーズは似て非なるものです。後者は情報を得ると離脱してしまうため、コンバージョン(=無料体験レッスンの申し込み)には至りにくいのです。

顧客理解はヒアリングから!お客さまアンケートが運営コストを下げる施策に

「どんな人が習いに来るの?」顧客解像度を上げるシンプルな問い

「無料体験申し込み数」を増やすためには、教室に通う生徒さんたちの解像度を上げる必要があると感じ、松岡さんと一緒にターゲットについて再度考えてみました。

楽器を演奏したい人の中にも、さまざまな目的やレベルの方がいます。

- case1. 楽器をまったく触ったことがない

- case2. 楽器を持っているが、演奏の仕方がわからない

- case3. 昔やっていたが、あらためてカムバックしたい

- case4. 独学で伸び悩んでいる

- case5. 音大受験など専門的な知識が必要

- case6. プロを目指している

- case7. 文化祭が近いので少しだけ教えてほしい

どの層をメインターゲットにしたいか。松岡さんとの何気ない会話の中で、彼は「これから楽器演奏をしてみたい人に、音楽の楽しさを伝えたい」と話してくれました。

この一言を元に、ウェブサイトのメッセージやターゲットを「初心者」に特化させることになります。

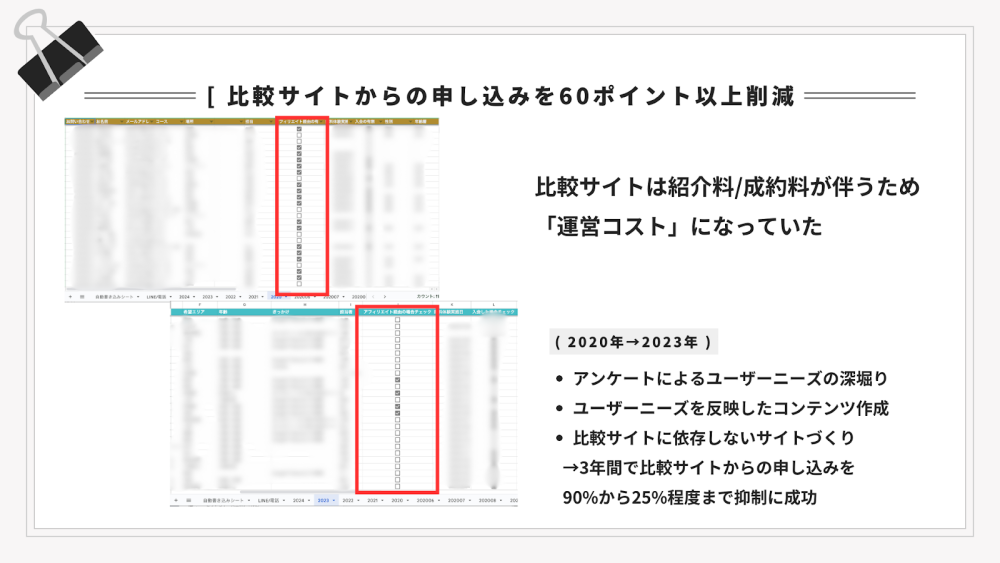

比較サイト活用からの流入増とコスト増

時を同じくして、松岡さんは生徒さんに口頭で「どんな『検索ワード』でサイトを見つけましたか?」などのアンケートを積極的に行いました。

結果、見えてきたのは、「初心者から見ると、どの音楽教室も同じに見える。違いがわからない。」という事実です。多くの人が比較サイトやまとめサイトなど第三者の評価を頼りにしていることがわかりました。

このアンケート結果を元に、初心者の不安を払拭することを意識してコンテンツを改良。加えて、音楽教室の比較サイトへ広告掲載を始めます。しばらくすると「無料体験レッスン」の問い合わせは安定してくるようになりました。

しかし、ここで比較サイトへの「広告掲載料」という新たな運営コストが課題になってきます。

「なぜうちを選んだ?」 生徒の声がウェブサイトを変えた

「広告コストをかけずに、自社サイトだけで集客できないか。」ここでもまた松岡さんは行動力を発揮します。

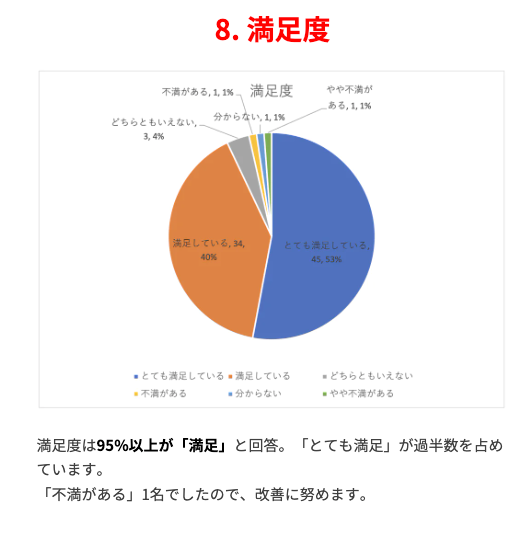

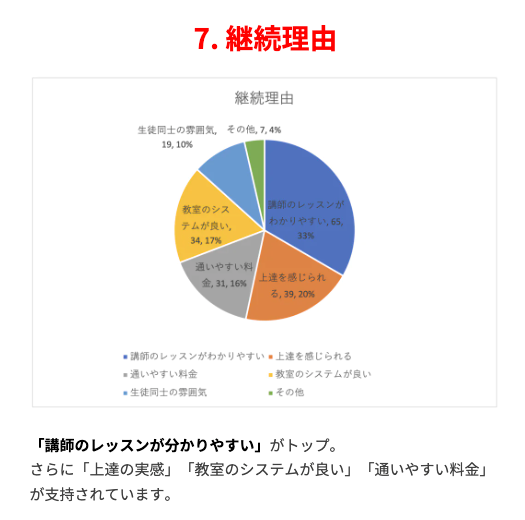

教室の生徒さんに、より踏み込んだアンケートを実施したのです。

- 教室を選んだ決め手

- 教室を選ぶうえで重視すること

- 今後あると良いサービス

この定性的なアンケートデータは、「楽器を始めたい初心者」のニーズの解像度をもう一段階引き上げてくれました。

当初は口頭で生徒さんに行っていたアンケートも最近では、LINE公式アカウントのアンケート機能を使っています。お客さまアンケートの結果はブログで公開。比較検討を後押しする大切な情報です。 該当記事:https://live-art-music.jp/archives/18128

私たちはこのデータを元に各コースの案内ページの内容を見直し、「初心者の不安を解消し、安心してレッスンに通えるコンテンツ」へとリニューアルしました。

結果、オーガニック検索からの「無料体験レッスン」申し込みが大きく増加。当初9割近かった比較サイトからの申し込み比率を3割弱まで落とすことに成功し、運営コストの低減にもつながりました。

この施策を行ったころ、私はウェブ解析士の資格を取得しました。データ分析と同じくらい、クライアント目線でのコミュニケーションが重要であること。そして、現場のリアルな声(N1分析®=1人の顧客の行動や心理を徹底的に深掘りする分析手法)の中にこそ、ヒントが隠されていることを痛感しました。ペルソナを明確にしたターゲティング施策がいかに強力かを学んだ経験です。

オンラインとリアルを連携し相乗効果を得る!

リアルイベントがエンゲージメントを高める

LiveArt音楽教室には、開講当初から続く人気の「発表会」イベントがあります。これは「練習の成果を披露する場がない」という多くの楽器演奏者の悩みに応えたものです。

普段は個人で練習している生徒さん同士がイベントで交流し、音楽仲間を増やしていく。その姿はほかの生徒さんたちのモチベーションを高め、教室へのエンゲージメント向上に大きく貢献しています。

発表会は月に一度開催されており、世代、パートを超えたコミュニケーションが生まれています。Googleのクチコミ、ウェブサイトの「生徒さんの声」などに反映されることもあり、そのクチコミが信頼につながります。

ウェブやSNSなどのデジタル施策だけでなく、こうしたリアルの施策も積極的に行い、デジタルとアナログの両輪で事業を回しているのが松岡さんのすごいところです。

クライアントの主体性が事業を加速させる

ここまで述べてきたように、松岡さん自身は非常に学習意欲と行動力が高い人物です。

LINEマーケティングが効くと聞けば試し、YouTubeチャンネルが認知向上につながると聞けばやってみる。

私がウェブ解析士としてできることは、彼がヒアリングや施策から得た一次データをウェブサイトのコンテンツとして設計して形にし、その結果を分析してフィードバックすることなのです。

支援者として、事業を加速する伴走に必要な要素は「翻訳するチカラ」

行動や実行の多くは依頼者しかできないことが多いと感じています。

特に松岡さんのように行動力が高い方は、自ら情報を取得し実践することもしばしば。当初は松岡さんの言葉どおりに捉えて支援策を練ることもよくありました。

たとえば、ブログ記事中の大切な部分は赤い太字で、文字サイズを大きくするといった工夫をする方もいらっしゃると思います。

しかし、SEOの観点から考えれば、見た目の装飾では評価につながりません。誤った知識によって、マイナスの評価を得る可能性もあります。

依頼者が「やりたいことを言語化したもの」は、その施策で得たい成果に適切な解決方法でないケースもあります。

施策が依頼主にとってプラスになる成果をもたらすのか、我々専門家は気を付けるべきです。

彼らの声にじっくりと耳を傾け俯瞰し、翻訳するチカラが大切だと感じています。

AIを活用し、エリアSEOへ挑戦!

クライアントからの提案「AIで文章を書きたい」

ブログコンテンツを作る際、これまでは私が下地を作り、松岡さんが調整し、再度私が最終調整するという3ステップを踏んでいました。

ところがある日、松岡さんから「下地の原稿を僕が書きたい」とリクエストをもらいました。聞けば、AIを使えば文章を効率的に作成できるので、試してみたいとのことでした。

初めに彼から送られてきたのは、マーケティング用語が多用された彼らしくない文章でした。しかし、彼が試行錯誤を繰り返すうちに、どんどん自然な文章になっていきます。

おそらく、AIに参考情報やコンテキスト(文脈)を的確に与えることで、AIの文章生成能力を引き出していったのでしょう。松岡さんの行動力にはいつも驚かされます。

悲願だった「エリア別SEO」への再挑戦

AIの活用により、文章の生成能力とスピードが飛躍的に向上しました。

そして今、私たちはかつて断念した「エリア別SEO」に再挑戦しています。

AIという優秀なアシスタントを得たことで、各エリアの特色を反映させた、質の高いページを効率的に作成できるようになったのです。

自走を目指す支援をこれからも続けたい

生成AIの登場によって、エリアSEOはさらに作りやすくなったと感じます。

これまでは、「学校が多いから学生向け」「駅が近いからアクセスの良さを訴求」といった、わかりやすい切り口に留まりがちでした。ですがAIを活用すれば、町の歴史と文化的背景に音楽をかけ合わせて、一歩踏み込んだ記事に仕上げられます。

たとえば「高円寺」は、パンクロックが盛んで老舗ライブハウスが多いエリアです。私も高円寺のライブハウスで演奏経験があるので、その土地の熱量や雰囲気を肌で感じています。

この経験を踏まえて、生成AIを使って地域の歴史・文化的背景を調べながら文章にまとめれば、高円寺に憧れをもつユーザーが共感する記事を書けるのではないかと思うのです。

私の強みは、このように地域の要素を分解し、文化や歴史と結びつけてマーケティングに翻訳する力だと思っています。

そして何より、理想はクライアントが自走できるようになること。

AIが引き出しを広げ、人間がその“種”をまく。そんな関係性をつくることが、これからのエリアSEOの在り方だと考えています。

まとめ

7年間の伴走支援を通じて、私が得た重要な学びは以下のとおりです。

- 小規模ビジネスの支援において、ウェブ解析士は単なる「分析家」ではなく、クライアントの想いを理解し、事業の未来をともに描く「伴走者」である。

- デジタル施策だけでなく、クライアント自身のリアルな行動力が何よりも大切。

- 得られたデータから改善を繰り返すPDCAサイクルを自然とまわすことが、結果的に事業を成長させる。

- マーケティングの基本である「ニーズの深掘り」と「ターゲットの明確化」は、やはり事業の根幹をなす。

おわりに – 作戦会議は手料理を食べながら

冒頭に書きましたが、松岡さんは支援先であり、大切な友人でもあります。

作戦会議は、お互いの仕事が終わった夜に私の家で行うことがほとんどです。お酒を飲みながら施策を練り、お腹が空いてくれば、私が簡単なおつまみや、時には特製まぜそばのような賄い飯を振る舞うこともあります。

ウェブの相談をしに来たら、なぜか手作りごはんが出てくる。

そんな関係性の中から、これからもLiveArt音楽教室の未来を一緒に創っていければと思っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。